Les multiples bénéfices et services de l’agronomie digitale pour protéger les cultures

L’agronomie digitale facilite l’accès aux informations liées à la protection des cultures ou issues de la réglementation. En effet, le numériqie augmente la capacité de décision et aide l’agriculteur à ajuster ses interventions. Synthèse, non exhaustive, des services apportés par les solutions numériques.

Avec l’agronomie digitale, l’objectif n’est pas tant d’augmenter les rendements à tout prix. En effet, il s’agit plutôt de produire le mieux possible avec le moins possible tout en maintenant la productivité.

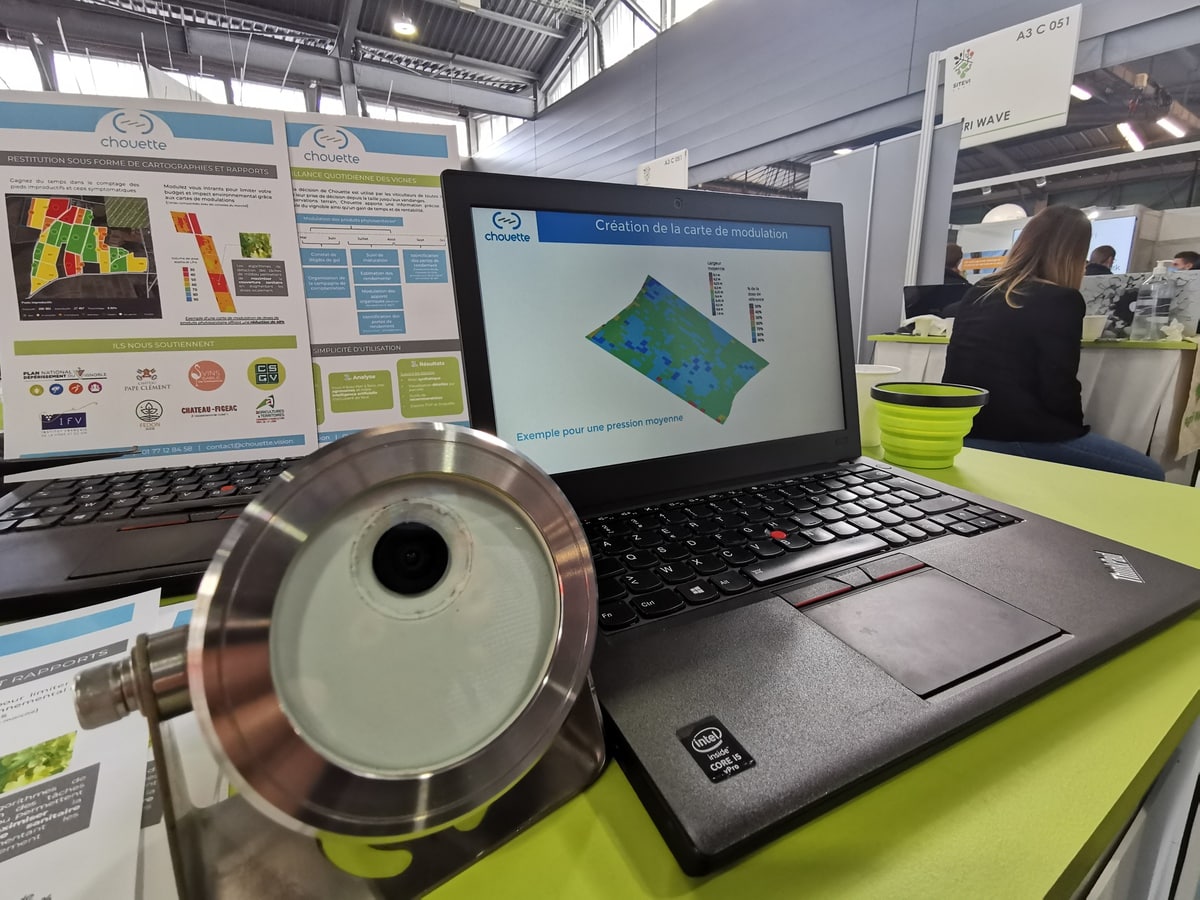

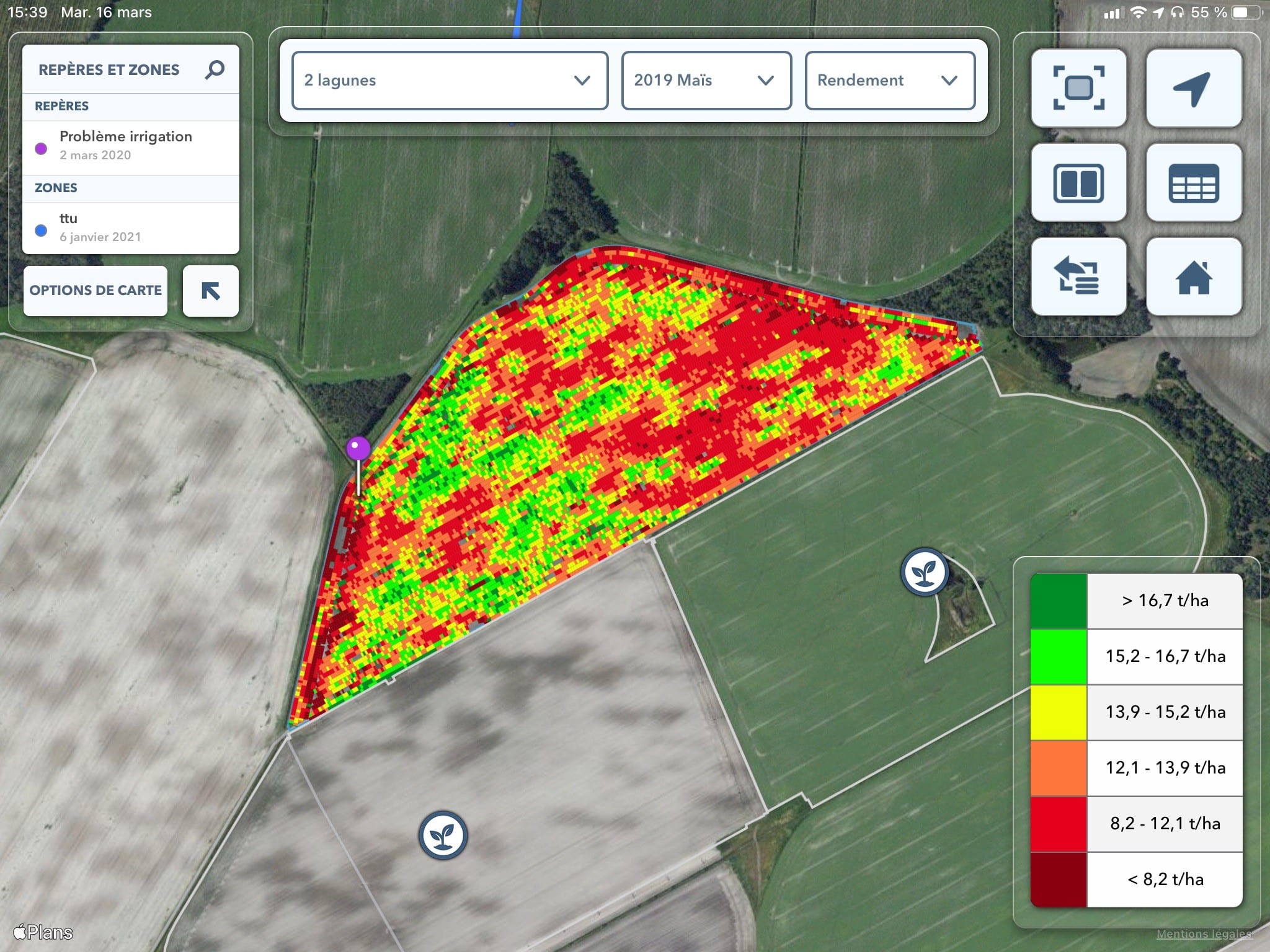

« La vocation première des outils digitaux est d’accroître la résilience de l’exploitation agricole en conservant le potentiel agronomique d’une parcelle et en réduisant au maximum les aléas et les risques, complète Julien Durand-Réville, responsable agronomie digitale Phyteis. Ils servent aussi à progresser dans les pratiques agroécologiques en utilisant moins d’intrants. Exemple, en générant une cartographie de rendement, l’imagerie satellite permet de mieux comprendre les potentiels de la parcelle et d’ajuster sa conduite culturale.»

L’agronomie digitale diminue la charge mentale de l’agriculteur

Les gains estimés dépassent le temps et l’investissements matériels nécessaires pour mettre en place les outils d’agronomie digitale sur l’exploitation agricole. Alors, ils se retrouvent dans l’économie du temps de travail et dans sa gestion, dans la diminution de la charge mentale. Ils résident aussi dans l’économie d’intrants si un traitement de la culture ne s’avère pas nécessaire ou est modulé. « En amont, les éditeurs d’outils numériques réfléchissent à ce que le coût environnemental de la technique ou de l’outil soit inférieur au gain d’intrants », complète Julien Durand-Réville.

De nombreux outils d’agriculture digitale sont facilement accessibles. Aussi, les agriculteurs peuvent demander une formation et un soutien à leurs conseillers agronomiques. Cet accompagnement complète les conseils des fournisseurs d’outils et de services.

L’agronomie digitale bénéficie aux agriculteurs sous trois angles :

• Économique avec le maintien des rendements associé à une baisse de l’usage des intrants.

• Confort de travail en évitant les opérations inutiles sur les cultures.

• Environnemental car en apportant de la précision, les technologies du numérique permettent de diminuer le recours aux intrants.

Exemples de fonctionnalités :

• Assistant tour de plaine

• Prédiction du risque bioagresseur,

• Gestion des parcelles et pilotage des travaux

• Informations réglementaires

• Réduction des quantités de produits et sécurité lors du traitement des cultures

• Robotique

Assistant numérique pour surveiller les cultures

• À partir d’une photo prise avec le smartphone, les algorithmes de reconnaissance des bioagresseurs aident l’agriculteur dans l’observation de ses cultures (EvalioFlore de FMC, Xarvio FIELDMANAGER de BASF, …)

• Des capteurs connectés se placent dans des pièges. Ainsi, ils détectent et dénombrent les bioagresseurs. Exemple, les papillons se piègent avec e-gleek d’Adama et les limaces avec Limacapt de De Sangosse.

• Enregistrées sur des bases de données, les observations des agriculteurs se mutualisent. Ce suivi s’effectue avec l’observatoire sur les limaces. D’autres réseaux évaluent les populations de pucerons, de méligèthes sur colza, de carpocapses sur pommiers… Des alertes se généréent sur le smartphone. Ainsi, elles complètent les tours de plaine. Vigie Virose de Syngenta, Evalio AgroSystems de FMC, Ciblage de De Sangosse, Limalerte d’Adama, LimaXXion de Certis-Belchim assurent cette fonction de surveillance.

• La composition physico-chimique des sols se scanne pour éditer des cartes (Interrascan de Syngenta).

• L’humidité des sols se mesure à l’aide de capteurs par exemple pour piloter l’irrigation. Egalement, elle prédit par exemple le risque mildiou en pommes de terre.

• Des capteurs identifient la biodiversité et la qualité des sols afin d’analyser l’impact des pratiques agronomiques.

© Nadège Petit

Gestion des parcelles et pilotage des travaux sur les cultures

La collecte de données parcellaires s’effectue lors des travaux agricoles à l’aide de capteurs embarqués sur les agroéquipements. Elle permet la modulation intraparcellaire des doses de produits phytosanitaires ou d’engrais. Certains recommandent la densité de semis selon chaque situation. Des cartes de biomasse par parcelles s’éditent à l’aide de l’imagerie par satellite (Xarvio FIELDMANAGER de BASF, Field View de Bayer, Granular Link de Corteva et CropWise Protector de Syngenta).

En lien avec les prévisions météo, les OAD aident à organiser les chantiers de pulvérisation dans le respect de la réglementation.

L’analyse de l’efficacité des travaux en culture se croise avec les données de rendement obtenues lors de la récolte. Alors, un capteur s’installe sur la moissonneuse batteuse. Ainsi, cette analyse permet de réorienter si nécessaire les pratiques culturales (Field View).

Prédiction du risque bioagresseur pour chaque culture

Les modèles évaluent le risque de dépassement du seuil de nuisibilité des bioagresseurs. Alors, elle s’effectue à partir des données agronomiques de la parcelle et des conditions météo. Parmi les OAD des adhérents de Phyteis : CropWise Protector de Syngenta (Avisio), Xarvio FIELDMANAGER de BASF, Movida GrapeVision de Bayer, Evalio InsectTracker et Arc Farm Intelligence de FMC, … )

En fonction du risque et des contraintes réglementaires, les OAD aident à choisir et déclencher les traitements phytosanitaires ou de biocontrôle. Ils modulent la dose d’application sur la culture. Un panel d’OAD assure cette fonctionnalité. Exemple : Desherbez-pro.com de Certis-Belchim , Quali’cible de Syngenta, EVALIO HerbiExpert de FMC, ZeaScan d’Ascenza, VTT et Vitis d’Adama…)

Informations réglementaires pour protéger les cultures

L’étiquette numérique se consulte depuis une base de données (Phytodata) afin de vérifier les conditions d’emploi du produit.

De plus, le projet Label Digital Compliance de CropLife Europe crée une base de données réglementaires et homogénéisée sur les produits phytopharmaceutiques.

Ces données, qui seront directement interopérables avec le machinisme. Demain, elles pourrontalerter l’agriculteur en temps réel si son pulvérisateur s’approche trop près d’une ZNT eau ou d’une distance de sécurité riverain. En effet, ces informattion se calculent directement avec les cartes de parcellaires.

Dès 2025, les protocoles d’usages des produits phytopharmaceutiques et de biocontrôle seront directement lisibles par les machines pour gagner en précision et sécurité.

Sécurité lors du traitement des cultures et réduction des quantités de produits

La pénibilité dans la conduite des engins est réduite grâce à l’autoguidage. Le guidage RTK permet de moduler les doses de produits dans la parcelle pour les outils équipés de buses commandées.

Grâce à l’intelligence artificielle connectée aux caméras embarquées sur les rampes du pulvérisateur pour détecter les mauvaises herbes, les traitements par « spot d’application » permettent de réduire 70 % les quantités de produit (Technologies ONE SMART SPRAY de BASF et BOSCH avec Amazone et Lontech de Corteva avec France Pulvé).

Les drones entrent dans le champ de l’agronomie digitale par exemple pour poser les diffuseurs de phéromone dans les arbres (Pherodrone de Sumi-Agro et Agribuilders) ou pour réaliser des cartes de biomasse transférées au pulvérisateur afin de commander l’ouverture des buses sur les zones à traiter.

Pose de diffuseurs de phéromones par drone dans la cime des noyers. Procédé développé par Agribuilders et Sumi Agro.

Robotique

• Les robots font partie de la solution pour accélérer la transition agroécologique

La sécurité au travail, des chantiers mieux organisés dans le temps et une précision accrue font partie des bénéfices qu’apportent ces technologies. Ces machines travaillent seules ou en essaim.

Par exemple, les robots s’utilisent en désherbage mécanique. Des GPS ou des caméras de détection des adventices en maraichage (Farmdroid et Naïo) les équipent.

En vigne, des plateformes multitâches permettent de travailler le sol. Elles possèdent des voûtes pour réaliser la pulvérisation confinée (Traxx, Vitibot…). En grandes cultures, l’offre s’étoffent. En expérimentation, le robot SoftiVert pensé par un agriculteur désherbe le maïs et travaille le sol.

• Soutien de l’État pour déployer la robotique

Le grand défi de la robotique soutenu par l’État dans le cadre de France 2030 (3e révolution agricole) a été lancé le 22 septembre par les ministres de l’Agriculture et de la Recherche lors de l’inauguration de l’Agrotechnopôle. Celui-ci se situe à Montoldre non loin de Vichy dans l’Allier.

Aussi, ce site héberge l’association RobAgri. Avec ses 85 adhérents, elle pilote le Grand défi de la robotique. Ce projet s’inscrit dans le Programme et équipement prioritaires de recherche (PEPR) « numérique et agroécologie » mené par l’INRAe et l’INRIA. Par ailleurs, il bénéficie d’une enveloppe de 21 millions d’euros. Il facilite le développement de solutions calées sur les besoins des agriculteurs. Dès lors, un premier appel à projets de recherche s’envisage fin 2023.

Les axes du grand défi de la robotique

- Mise en place de nouvelles pratiques agroécologiques (traitement localisé, surveillance précise, entretiens fréquents, impact réduit des sols…).

- Faciliter la maturation des technologies (via des hackathons, des challenges).

- Accompagner l’appropriation des nouvelles technologies par les agriculteurs et leur acceptation sociétale.