Les mosaïques du blé

Les mosaïques du blé sont des maladies virales qui peuvent entraîner des pertes de rendement importantes.

A l’heure actuelle, le recours à des variétés tolérantes est la principale stratégie pérenne de lutte.

Les mosaïques du blé regroupent un ensemble de maladies virales issues principalement de deux virus : le Virus de la Mosaïque des céréales (VMC) et le Virus de la Mosaïque des stries en fuseaux du blé (VSFB).

Ces virus appartiennent à la famille des Virgaviridae. Comme pour d’autres cultures, ils sont transmis aux plantes par un champignon vecteur présent dans le sol, Polymyxa graminis..

La maladie est particulièrement présente dans les régions où l’automne est doux et humide, suivi d’un hiver froid. Ces conditions favorisent l’infection et l’expression des symptômes en fin d’hiver suivant.

Plus spécifiquement, le Virus de la Mosaïque des céréales (VMC) est principalement présent dans les limons battants et dans les sols hydromorphes. Le VSFB est quant à lui présent dans tous les types de sol.

Face à l’absence de moyens curatifs, la lutte contre les mosaïques du blé repose sur une combinaison de mesures préventives, culturales et génétiques.

Cycle biologique des mosaïques du blé

Le développement de la mosaïque du blé est étroitement lié à la biologie de son champignon vecteur, Polymyxa graminis. Sa présence dépend notamment de l’humidité et de l’état du sol.

- Période estivale (repos estival du vecteur)

Pendant l’été, Polymyxa graminis subsiste sous forme de spores dormantes dans le sol. De plus, ces spores peuvent survivre plusieurs années, rendant la maladie difficile à éradiquer une fois installée.

- Début d’automne (contamination des racines)

Avec le retour de l’humidité, les spores germinent et infectent les jeunes racines des blés en début de cycle. Si la plante est sensible, ils y implantent par la même occasion des virus qui pénètrent dans les tissus.

- Hiver (multiplication virale)

Les virus se multiplient dans la plante pendant l’hiver, en l’absence de symptômes visibles. Le froid hivernal favorise leur expression future.

- Printemps (expression des symptômes)

Au cours de la montaison, les symptômes deviennent visibles sur les feuilles. Cette phase correspond également à la période de plus grande nuisibilité de la maladie.

Il n’y a pas de dissémination aérienne : les virus ne se propagent que dans le sol par l’intermédiaire du vecteur.

Les symptômes des mosaïques du blé

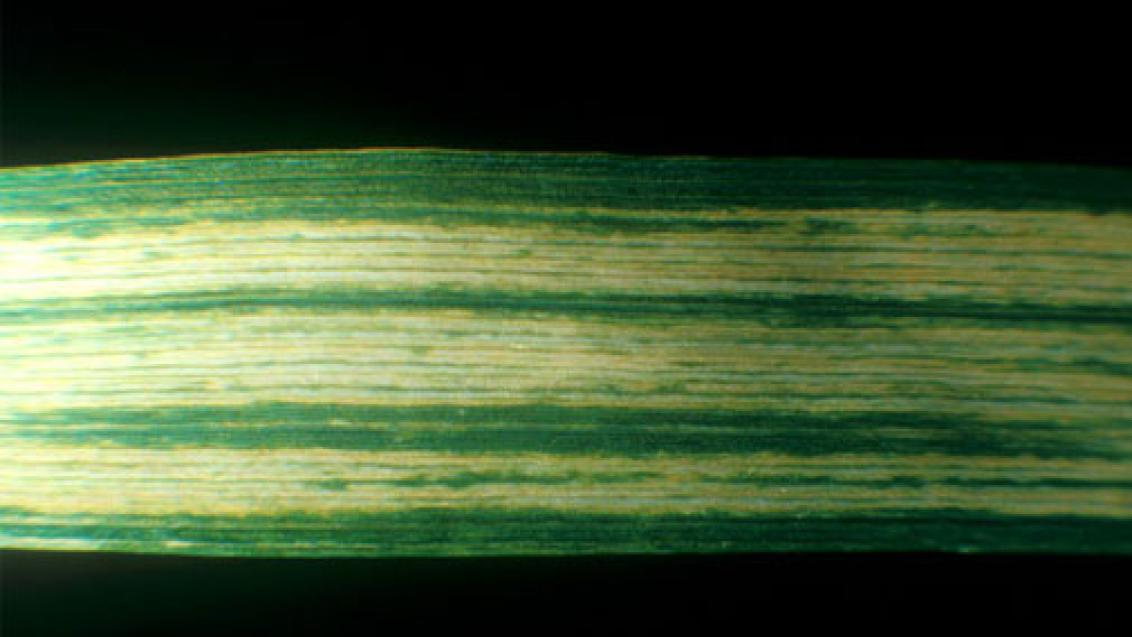

Sur les feuilles, en fin d’hiver, on observe l’apparition de stries ou bandes chlorotiques parallèles aux nervures. Celles-ci sont parfois en mosaïque avec alternance de zones vertes et jaunes.

Bandes chlorotiques parallèles aux nervures.

Chez certaines variétés sensibles, les feuilles peuvent s’enrouler et s’atrophier. Des traits rougeâtres à l’extrémité des feuilles peuvent aussi être observés. Dans les cas les plus sévères, le tallage est réduit et les épis restent courts ou peu garnis.

A la montaison, ces mêmes symptômes évoluent : nanisme, retard à la montaison, développement racinaire affecté.

Ces symptômes peuvent être confondus avec une carence (azote, magnésium) ou un stress hydrique. D’où l’intérêt d’un diagnostic confirmé en laboratoire (ELISA ou biologie moléculaire).

Enfin, la répartition des symptômes dans la parcelle est souvent hétérogène.

La nuisibilité des mosaïques du blé

Les mosaïques du blé peuvent entraîner des pertes de rendement significatives, de 10 à 70 %. Un climat froid augmente fortement leur nuisibilité. Il en est de même de la précocité des infections et du niveau de sensibilité variétale.

Ces pertes de rendements sont principalement dues à la réduction du nombre de grains par épi, ainsi qu’à une réduction du poids du grain.

Dans le détail, par type de virus :

- Le Virus de la Mosaïque des céréales (VMC) peut provoquer des dégâts importants sur blé tendre comme sur blé dur.

- Le Virus de la Mosaïque des stries en fuseaux du blé (VSFB) affecte principalement le blé dur.

Par ailleurs, la forte persistance des spores de Polymyxa graminis dans le sol rend la maladie pérenne. Chaque année, il y a un donc un risque de réapparition sur les mêmes parcelles si des variétés sensibles sont utilisées.

Stratégie de protection combinatoire contre la mosaïque du blé

La lutte contre la mosaïque du blé repose sur une stratégie combinatoire, intégrant prophylaxie, sélection variétale et aménagements culturaux.

Choisir des variétés résistantes

A ce jour, aucune variété de blé dur résistante et adaptée aux conditions culturales françaises n’existe. Les variétés peuvent seulement être tolérantes.

Pour le blé dur, Arvalis estime à 20 % le pourcentage de variétés de blé résistantes.

Lors de l’implantation d’une parcelle, il est recommandé de consulter les fiches variétales et les cartes de pression virale pour faire un choix adapté.

Améliorer la structure du sol et le drainage

Un sol bien drainé limite le développement du vecteur Polymyxa graminis. Il est donc conseillé d’éviter les zones asphyxiantes ou compactées.

Adapter la date de semis

Un semis trop précoce expose les jeunes plants à une contamination dès l’automne. Dans les zones à forte pression virale, un décalage du semis (fin octobre) peut donc permettre d’échapper aux pics d’infection. Les semis de printemps ne sont quant à eux pas affectés.

Utiliser les outils de diagnostic et de surveillance

En cas de doute, l’analyse virologique permet de confirmer la présence du SBWMV ou du WSSMV.

Certains outils d’aide à la décision (OAD) permettent également de cartographier les zones à risque, à partir de données pédologiques et climatiques.

Horizon 2030 pour les mosaïques du blé

La lutte contre les mosaïques du blé fait l’objet de plusieurs programmes de recherche. L’objectif est de sécuriser les rendements tout en limitant l’usage d’intrants.

Parmi ceux-ci, les programmes Mosadurum puis Readme, menés notamment par Arvalis et l’Inrae. L’un de leur objectif est de « mettre au point des variétés de blé dur tolérantes aux deux mosaïques les plus impactantes sur le blé dur »

Par ailleurs, l’étude de la diversité génétique du vecteur Polymyxa graminis permet de mieux comprendre ses capacités d’adaptation et de cibler des leviers d’action complémentaires.

Des recherches sont également en cours sur la stimulation des défenses naturelles des plantes et sur l’influence du microbiome racinaire. Ces pistes pourraient ouvrir la voie à des méthodes de biocontrôle à long terme.