Traçabilité des NGT1, un frein économique et juridique pour les filières agricoles

Selon une étude de l’université de Wageningen, la traçabilité des NGT1 (Nouvelle technique génomique de catégorie 1) ferait chuter les gains jusqu’à 70 % en grandes cultures. Phyteis alerte sur les risques économiques d’un tel dispositif.

Le compromis de texte sur les nouvelles techniques génomiques adopté le 14 mars par le Conseil européen écarte la traçabilité des NGT1 et l’étiquetage des produits finis. Alors que se déroule le trilogue, Phyteis rappelle l’importance de ne pas revenir en arrière et de conserver cette exemption dans la mouture finale. « Nous défendons la transparence mais pas la traçabilité des NGT1, assure Erwann Sence, président de la Commission biotechnologies de Phyteis. Une telle mesure serait injustifiée, coûteuse et source de confusion. »

En effet, ces plantes équivalentes aux variétés conventionnelles obtenues par mutagénèse dirigée ne présentent pas de risque. Par conséquent, leur différenciation ne se justifie pas.

La France parmi les pays les plus fragilisés par la traçabilité des NGT1

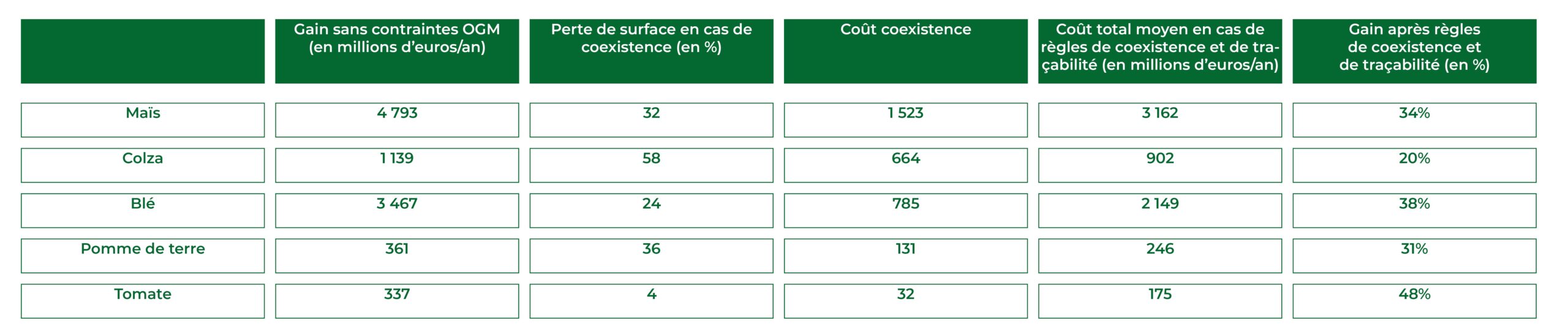

Une étude européenne de l’Université de Wageningen révèle également l’impact négatif d’une obligation de traçabilité des NGT1 pour les filières maïs, oléagineux, blé, pomme de terre et tomate. L’analyse part d’une adoption progressive des NGT1, atteignant 40 % des surfaces en vingt ans, avec un gain de rendement estimé à 10 %.

En France, les pertes économiques sont particulièrement marquées pour le maïs, une culture stratégique. En l’absence de contraintes, les variétés NGT1 pourraient générer 4,8 milliards d’euros par an. Mais avec des règles de traçabilité, de coexistence et d’étiquetage, ces gains chuteraient à 1,6 milliard. Cette baisse s’explique notamment par une hausse des coûts annuels de 1,5 milliard d’euros pour appliquer ces mesures. Le blé subirait une baisse similaire, passant de 3,5 à 1,3 milliard de gains, soit une perte de 62 %.

Le colza perdrait 20 % de ses gains potentiels (1,139 Md€), avec plus de 660 millions d’euros de coûts. Pour la pomme de terre, la perte atteindrait 31 %, avec 131 M€ de charges liées à la traçabilité. Enfin, la tomate, bien que moins touchée, verrait ses bénéfices (337 M€) divisés par deux, pour un coût de 175 M€.

Pour Phyteis, ces contraintes désavantageraient l’agriculture française sans apporter de garanties supplémentaires. De plus, avec les règles coexistence, le repli des surfaces cultivées serait systématique, jusqu’à 58 % pour le colza.

Source rapport de l’Université de Wageningen. Report on the repercussions associated with traceability, labeling, and coexistence requirements for plants obtained by New Genomic Techniques.

La traçabilité des NGT1 doit s’adresser uniquement aux professionnels

Face à ces résultats, Phyteis soutient la position actuelle du Conseil européen, lequel propose une information réservée aux professionnels. Ainsi, l’identification des semences NGT1 via le catalogue officiel des variétés s’avère suffisante. Elle permet aux agriculteurs de faire un choix éclairé, sans alourdir les démarches ni complexifier la filière.

Cette information ciblée suffit aussi pour les producteurs en agriculture biologique. Les variétés NGT1 étant classées comme conventionnelles, elles ne peuvent pas entraîner de déclassement de leur production. De plus, leur identification au catalogue rend possible leur exclusion par les filières bio, sans imposer des règles de coexistence supplémentaires.

Par ailleurs, il n’existe à ce jour aucun test fiable permettant de détecter ou quantifier les NGT1 dans un produit fini. Une traçabilité des NGT1 calquée sur celle des OGM reposerait donc uniquement sur des documents, sans garantie scientifique.

L’expérience des OGM révèle que les surcoûts associés à la traçabilité empêchent la diffusion réelle des innovations, même lorsqu’elles sont autorisées. En outre, les produits issus de plantes éditées importées, souvent non tracés dans leur pays d’origine, arriveront sur le marché européen sans étiquette.

La France, suivie de l’Allemagne, serait parmi les pays les plus pénalisés par la traçabilité des NGT1.

Maïs, blé et pomme de terre sont particulièrement concernés.

La traçabilité des NGT1 sur l’étiquette, un frein pour une majorité de consommateurs

Les données récentes sur la perception des NGT indiquent qu’un étiquetage systématique réduit la propension à acheter. Même avec des allégations positives, le simple fait d’évoquer une modification génétique suscite une méfiance injustifiée. D’ailleurs, selon l’étude GeneBEcon, un tiers des consommateurs se dit même prêt à acheter un produit NGT, à condition qu’il ne soit pas stigmatisé par l’étiquetage.

« Seul un cadre législatif équilibré garantira l’information des professionnels tout en évitant des mesures qui pénaliseraient l’innovation, la compétitivité et la transparence elle-même », conclut Erwann Sence.