PestiRiv : présence de pesticides ne veut pas dire risque !

L’étude PestiRiv retrouve logiquement des résidus de pesticides. Mais, aucun dépassement des valeurs réglementaires existantes n’apparaît, même au plus près des vignes et en période de traitements.

L’étude PestiRiv, menée par Santé Publique France et l’Anses en 2021 et 2022, s’appuie sur plus de 265 sites de mesure. Ils se répartissent dans six régions viticoles françaises. Elle mobilise également 2 700 participants. Ainsi, PestiRiv fournit des données fiables sur la présence de produits phytopharmaceutiques dans l’environnement et sur l’exposition des riverains.

Les analyses portent sur 56 substances actives recherchées dans l’air, les poussières et les aliments, achetés ou issus du potager. En complément, les prélèvements ciblent les urines et les cheveux des adultes comme des enfants de plus de 6 ans.

Lors de la restitution des résultats en comité de suivi des études « pesticides » de la DG Santé, le 15 septembre, l’Anses indiquait que les données d’exposition ne révèlent « pas d’élément d’inquiétude au regard du cadre d’autorisation de mise sur le marché » de produits. En effet, même les valeurs les plus élevées dans l’air restent bien en dessous de celles utilisées dans les évaluations de risques. Par conséquent, aucune alerte ou remise en cause d’autorisations de mise sur le marché (AMM) ne se justifie.

Pas de dépassement des seuils dans l’air, même pendant les traitements

Dans l’air extérieur, en période de traitement, les concentrations de pesticides sont très rarement de l’ordre de 10 nanogrammes/m3. « C’est 100 fois moins que les seuils retenus, tous les jours de la vie, dans l’évaluation des risques pour les riverains », rappelle Julien Durand-Réville, responsable santé chez Phyteis.

Les mesures concernent aussi 118 échantillons d’air intérieur prélevés pendant la période de traitement. Finalement, seulement treize substances apparaissent sur quarante recherchées.

Ainsi, celles avec une fréquence de détection supérieure à 5 % affichent des concentrations entre 0,003 nanogramme/m3 et 1,79 ng/m3. Seule une substance (fongicide) dépasse ponctuellement 1 ng/m3. « Considérons cette valeur de 1 nanogramme/m3. Elle est 1 000 fois moins élevée que la valeur de 1 microgramme/m3 utilisée dans les modélisations de pire cas pour le dossier d’AMM », relève Julien Durand-Réville.

Des valeurs moyennes de résidus de pesticides dans l’air retrouvées plus de 10 000 fois inférieures au seuil utilisé en évaluation

Les autorités européennes et nationales retiennent la référence de 1µg/m3 pour les substances actives faiblement volatiles (pression de vapeur < 0,005 Pascal). Pour celles modérément volatiles (pression de vapeur entre 0,005 et 0,01 Pa), l’agence sanitaire européenne fixe le seuil à 15µg/m3. « Ponctuellement, les valeurs mesurées dans l’air intérieur atteignent 1 nanogramme/m3. Toutefois, elles ne reflètent pas les taux moyens présents, reprend Julien Durand-Réville. Prenons l’exemple de la seule substance active suffisamment retrouvée dans l’étude pour pouvoir en calculer une moyenne quantifiable. Sa valeur moyenne dans l’air intérieur, au plus proche des vignes et en période de traitement, est de 0,09 nanogramme/m³. Autrement dit, cela correspond à 0,00000000009 gramme dans un mètre cube d’air. Ainsi, cette concentration est plus de 10 000 fois inférieure à la valeur seuil quotidienne de référence. »

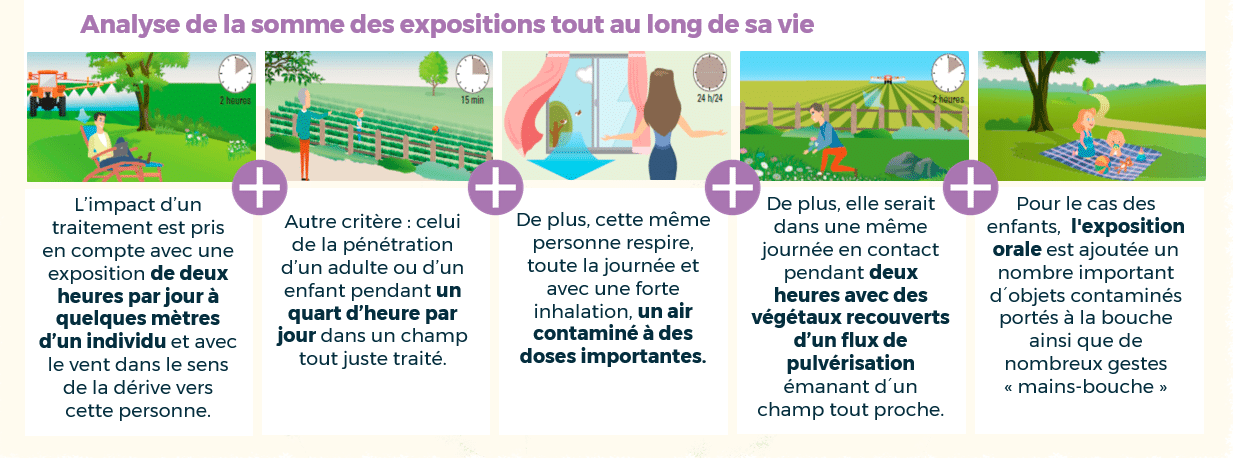

Évaluation à partir des « pire cas » d’exposition des riverains

La réglementation est d’ailleurs très protectrice. À chaque évaluation ou réévaluation des substances actives, les experts testent des scénarios d’exposition extrême. Ces modèles additionnent plusieurs situations irréalistes pour les adultes et les enfants tout au long de leur vie. Respirer un air fortement contaminé. Rester quotidiennement deux heures face à un pulvérisateur ! Entrer chaque jour dans un champ fraîchement traité… Pour obtenir une AMM, le cumul de ces expositions extrêmes doit se maintenir en dessous du seuil toxicologique sans risque. De surcroît, ces scénarios sont tels qu’ils couvrent aussi d’éventuels « effets cocktails » entre substances. Par conséquent, cette méthode apporte de larges marges de sécurité.

Traces très rares de pesticides dans les échantillons d’aliments autoproduits et à des niveaux faibles.

Les mesures de PestiRiv concernent également les légumes et aliments provenant des jardins proches des zones viticoles. Sur 106 échantillons (période de traitements), seulement 41 couples (substances/denrée) sur 1 144 montrent des traces de résidus. Cela représente 3,5 % des couples étudiés. Ainsi, l’ensemble des analyses signale uniquement 6 substances au total, dont 4 apparaissent en quantification. Dans ce dernier cas, la concentration des substances demeure faible au regard des seuils en vigueur sur une approche chronique ou aigüe (LMR ou ARfD).

Réduire l’exposition des riverains en combinant les solutions et technologies

L’étude PestiRiv confirme, en toute logique, un gradient d’exposition. Effectivement, plus le lieu de résidence est proche des vignes, plus les détections augmentent. Sans surprise non plus, le niveau des quantités de pesticides mesurées remontent davantage en période de traitements qu’en période hivernale. Cependant, si ces détections semblent relativement faibles, elles doivent continuer d’être réduites.

Fort de ces constats, l’Anses et Santé publique France identifient plusieurs leviers de réduction des expositions. Phyteis partage complètement celui jugé prioritaire, qui est de « réduire l’utilisation de pesticides au strict nécessaire ».

À ce titre, l’Anses recommande de s’appuyer sur la protection intégrée afin de n’utiliser les produits qu’en ultime recours. D’ailleurs, l’approche combinatoire de la protection des cultures que les adhérents de Phyteis soutiennent, s’inscrit exactement dans cette logique. Dès lors, l’objectif est de disposer d’un panel de solutions complémentaires (solutions biologiques, biotechnologiques, numériques…).

Malgré tout, un traitement phytopharmaceutique peut s’imposer. Alors, il faut poursuivre le déploiement massif de technologies qui limitent la quantité et la dérive de produits. En effet, les pulvérisateurs de précision, les équipements confinés, les panneaux récupérateurs ou encore les buses anti-dérive améliorent significativement la qualité d’application. Ces solutions, existent. Elles méritent donc d’être encore plus adoptées.