L’EUPAF ouvre la voie à une future évaluation des produits incluant l’agriculture de précision

Avec son rapport, l’EUPAF apporte de premiers éléments pour actualiser les codes et scénarios d’évaluation des produits phytopharmaceutiques. Objectif : reconnaître l’impact de l’agriculture de précision dans la réduction des usages et des risques.

La Task Force EUPAF (European Precision Application Task Force) vient de publier mi-septembre un premier rapport de référence pour aider à adapter l’évaluation des produits phytopharmaceutiques aux avancées technologiques. Jusqu’ici, les modèles réglementaires reposent sur des scénarios de « pire cas », considérant que chaque traitement s’applique en plein sur toute la parcelle. Cependant, les pratiques agricoles changent. « Depuis plus de dix ans, les agriculteurs ont davantage recours aux outils d’aide à la décision pour positionner les produits phytopharmaceutiques au bon moment, explique Anne Alix, responsable des politiques et de la réglementation en Europe chez Corteva Agriscience et référente agriculture de précision. De plus, ils utilisent des agroéquipements qui permettent une application beaucoup plus précise. Par conséquent, les agriculteurs peuvent réduire les doses de produits sans en affecter l’efficacité. Mais, ces changements de pratiques ne sont pas encore pris en compte dans les dossiers d’homologation ».

Mettre à jour le système d’évaluation en lien avec l’agriculture de précision

Face à ce défi, l’industrie, les machinistes, les instituts techniques et certaines autorités réglementaires ont décidé d’agir collectivement. La création de la plateforme européenne EUPAF en 2023 marque donc une étape décisive pour faire bouger les lignes. Le rapport qu’elle vient de produire est une synthèse des pratiques d’application déjà utilisées par les agriculteurs. C’est également une analyse de ces pratiques en regard des codes EPPO existants (systèmes de codages internationaux normalisés). « L’idée est d’anticiper et de proposer une adaptation de la codification pour refléter les nouvelles modalités d’application », souligne Anne Alix.

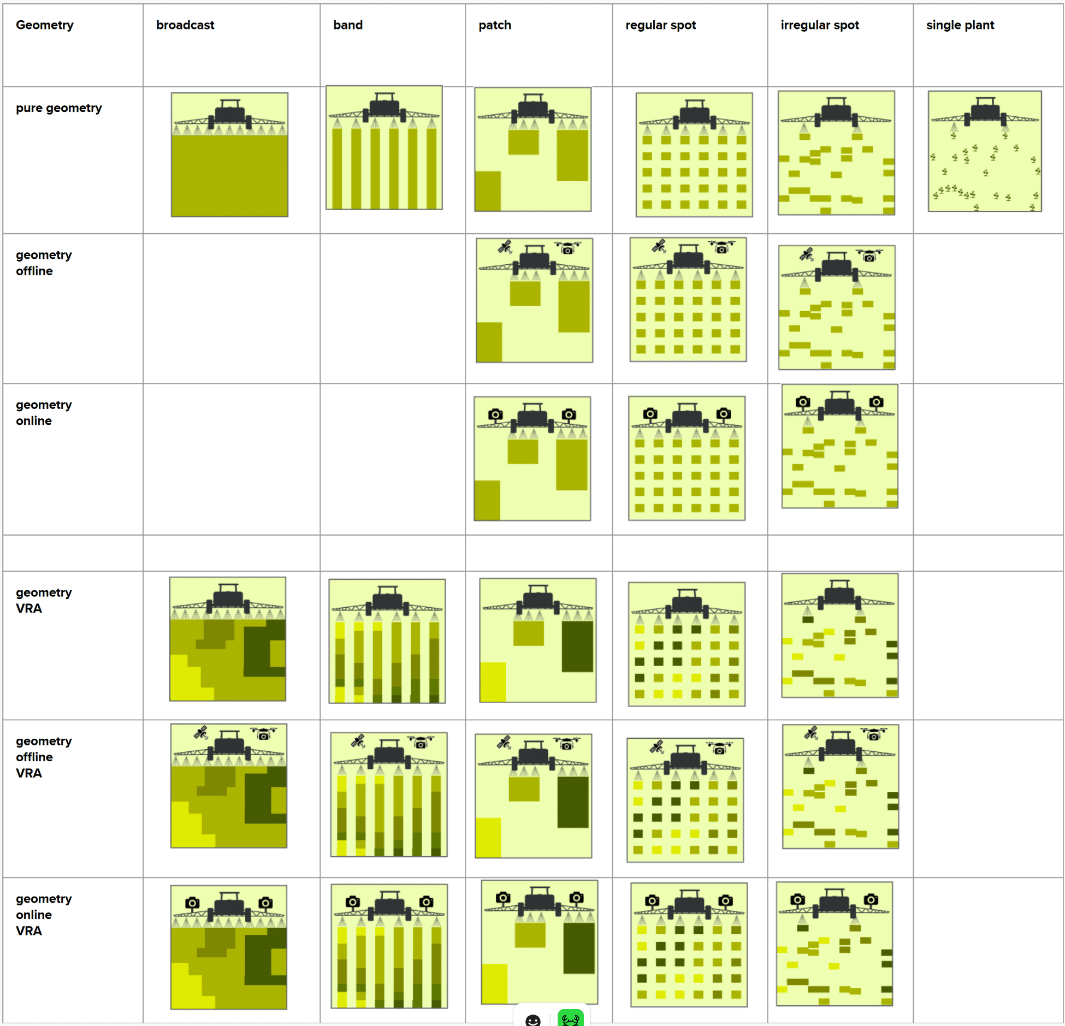

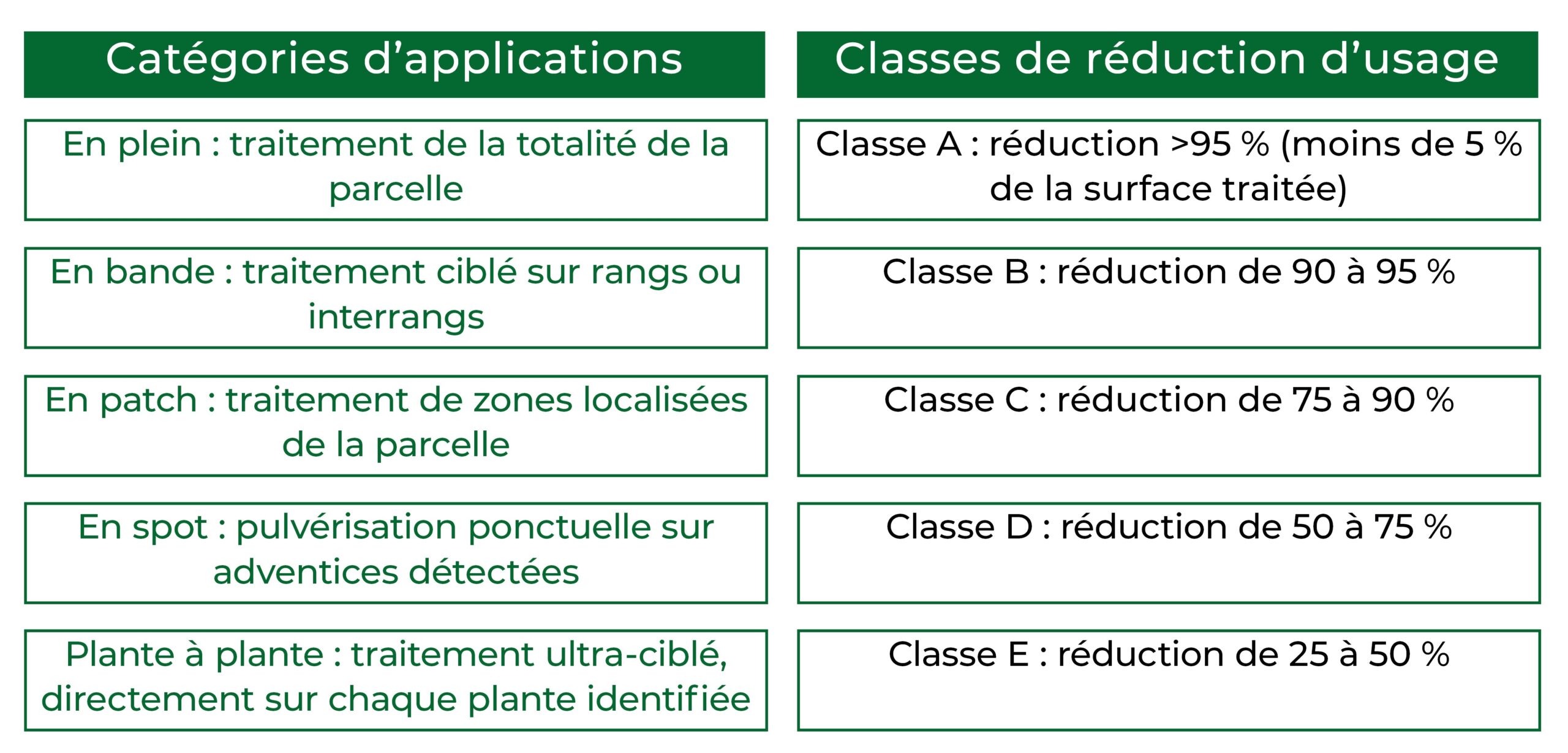

Le groupe de travail TG1 de l’EUPAF a ensuite rassemblé ces pratiques au sein de catégories d’applications pour les cultures basses. Ainsi, cela permet de distinguer les applications en bande, en patch, en spot, ou encore plante à plante, de celles « en plein » représentant le pire cas.

À cette typologie s’ajoute un système qui classe ces pratiques ou usages selon leur capacité de réduction de la surface traitée. Il s’échelonne de la classe A (plus de 95 % de réduction, soit moins de 5 % de la parcelle traitée) à la classe F (10 à 25 % de réduction). Par la suite, des données spécifiques, multi-cultures, multi-sites et recueillies sur plusieurs années, permettront d’utiliser toutes ces classes dans les dossiers d’homologation. « Cela suppose un effort de recherche coordonné à l’échelle européenne et la collecte de données d’usage réelles », mentionne le rapport.

États des lieux des nouvelles pratiques de pulvérisation pour une meilleure prise en compte

Pour chaque catégorie, le rapport présente l’état des données sur la capacite à réduire les surfaces traitées et les volumes appliqués. Il indique les voies de réduction de l’exposition des opérateurs, des consommateurs, des pollinisateurs ou des eaux souterraines. En complément, un autre groupe de travail de la plateforme approfondit ces stratégies.

Le document décrit également le potentiel d’évolution des matériels de précision. Par exemple, il présente la pulvérisation localisée grâce aux buses à coupure de tronçons ou les systèmes de détection utilisés pour le spot spraying.

Toutes ces technologies ouvrent aussi des perspectives pour éviter certaines impasses techniques. Lorsqu’aucune alternative n’existe, un usage ciblé et documenté peut justifier le maintien d’un produit dans des conditions extrêmement contrôlées.

Un calendrier déjà engagé, une intégration progressive

L’ensemble des données sera transmis aux autorités réglementaires pour recueillir leurs commentaires et supports afin de mutualiser les connaissances. Leur contribution servira également à parfaire les catégories.

À terme, des bases de données communes et la preuve de la rentabilité de ces agroéquipements soutiendront leur adoption. Les conseillers et fermes de démonstration joueront également un rôle décisif dans leur diffusion. Enfin, l’enregistrement électronique des usages, prévu par l’UE, garantira l’évaluation fiable des réductions obtenues. « Ces technologies de précision sont sans conteste le meilleur levier pour réduire les utilisations de produits phytopharmaceutiques pour répondre aux objectifs fixés par l’UE pour une agriculture durable », conclut Anne Alix.

Anne Alix, référente agriculture de précision pour Corteva Agriscience.

« Le rapport de l’EUPAF éclaire les autorités européennes sur les tendances et l’impact des pratiques actuelles sur les scenarios de pire-cas existants. À l’horizon 2030, les technologies de précision et le numérique pourrait être pris en compte dans l’évaluation des produits phytopharmaceutiques. »

Les référentiels de l’EUPAF

Les catégories d’applications décrivent le type de pratique agricole.

Les classes A à F représentent le niveau de réduction de surface traitée obtenu par une technologie, indépendamment de la catégorie.

Le rapport de l’EUPAF rappelle que l’agriculture de précision repose sur trois étapes. Tout d’abord, détecter la variabilité spatiale des bioagresseurs. Puis, décider d’un traitement optimisé et l’appliquer avec un matériel adapté.