Engagés pour nos cultures – la filière colza

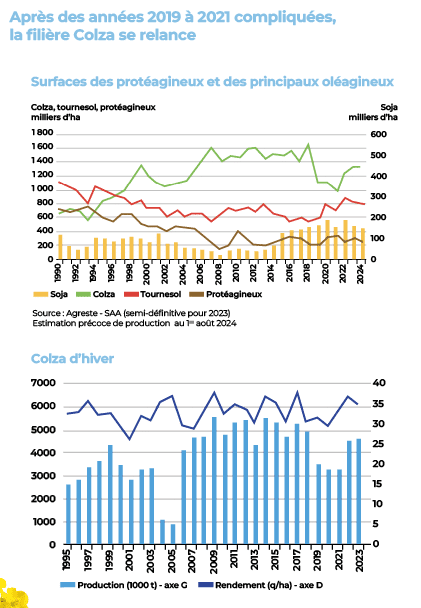

Parmi les oléagineux les plus cultivés en France, le colza constitue une culture « multi-usages » dont le développement est précieux. Depuis plusieurs années, le réchauffement climatique perturbe le colza, au point d’interroger désormais la continuité de la filière.

La levée du colza, moment complexe de vulnérabilité

L’impact des évolutions climatiques

Historiquement, la période de semis se situait en août. Depuis quelques années, cette temporalité évolue. Agriculteur en Indre-et-Loire, Fabien explique : « Nous rencontrons des difficultés pour trouver les bonnes conditions à cette levée. Il suffit normalement d’une légère pluie pour assurer la germination mais en août, en particulier dans le centre et le sud de la France, les agriculteurs peuvent attendre longtemps avant de semer, car il n’y a pas une goutte d’eau, sauf pour ceux qui peuvent irriguer ».

Par le choix d’une agriculture de conservation des sols, Fabien cherche à permettre aux sols de mieux retenir l’eau. « Mais cela ne suffit pas pour garantir la levée », précise-t-il. Désormais, « il faut accepter d’être plus flexible sur les dates de semis. »

Si 2024 constitue une exception par un été très pluvieux, la tendance tend à se confirmer et oblige les producteurs de colza à s’adapter pour maintenir la filière.

La pression parasitaire accrue

Au-delà de cette évolution climatique, se dessine le risque accru de pression parasitaire.

Ainsi, Fabien explique : « Si la levée est tardive, les plants de colza sont plus petits. Ils se défendront alors moins bien face aux insectes ravageurs. D’autant plus que cette pression s’accroît d’année en année alors qu’elle n’était pas un problème il y a 20 ans. »

D’abord, en début de cycle, ce sont la petite et la grosse altise qui menacent le colza : les petites altises en août/septembre puis les grosses altises en automne. Contre les altises, associer le colza avec des légumineuses comme plantes « compagnes » perturbe les ravageurs et limite ainsi les dégâts, sans toutefois les réduire au risque zéro.

Ensuite, à la fin de l’hiver, le charançon de la tige apparaît lors de la reprise de la végétation. Favorisée par des températures hivernales douces., il se montre de plus en plus résistant aux insecticides, aux pyréthrinoïdes. Seul le suivi du bulletin de santé du végétal (BSV) permet aux agriculteurs de prévoir les attaques et d’anticiper les traitements.

Une sensibilité aux maladies fongiques

Concernant les maladies fongiques, les solutions sont rares : « il n’y a pas encore véritablement d’impasses techniques liées à ces maladies. Mais le problème, c’est le manque de diversité des solutions. On a tous peur de l’apparition des résistances. On utilise toujours les mêmes familles de produits car leur nombre ne cesse de se réduire », explique Fabien.

Par ailleurs, les producteurs affrontent l’orobanche, une plante parasite face à laquelle il n’existe aucune solution.

De plus en plus, des variétés résistantes font leur apparition mais elles ne se montrent pas encore assez productives. Pour l’instant, la présence d’orobanche rend une parcelle improductive pendant des dizaines d’années.

Des solutions alternatives qui tardent à se développer

Aujourd’hui, les matières actives sont de plus en plus retirées du marché. Or, si la gestion des adventices dicotylédones a été facilitée par l’arrivée de nouvelles solutions ces dernières années, il n’en est pas de même pour les graminées. Ainsi, Ray-grass et vulpins deviennent parfois ingérables face à l’absence de produit foliaire efficace.

« Au niveau des produits racinaires, il ne reste plus qu’une seule matière active performante : il est fort probable que l’on s’oriente vers une impasse technique majeure, sauf à revenir à un travail du sol très intensif ! » alerte Fabien.

Télécharger la fiche au format PDF