Engagés pour nos cultures – la filière blé

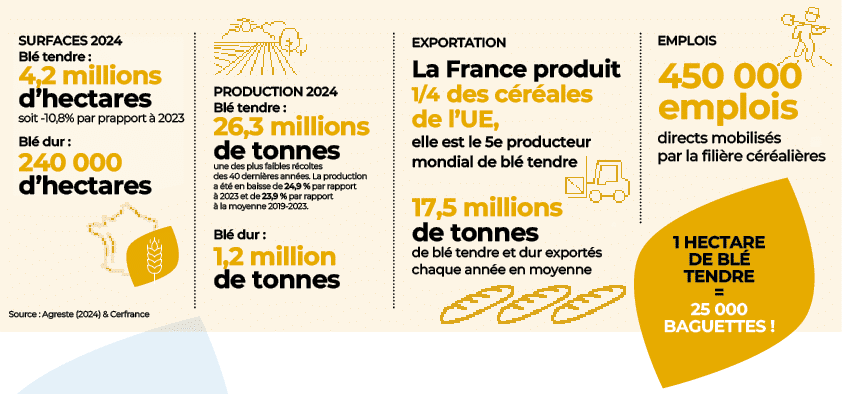

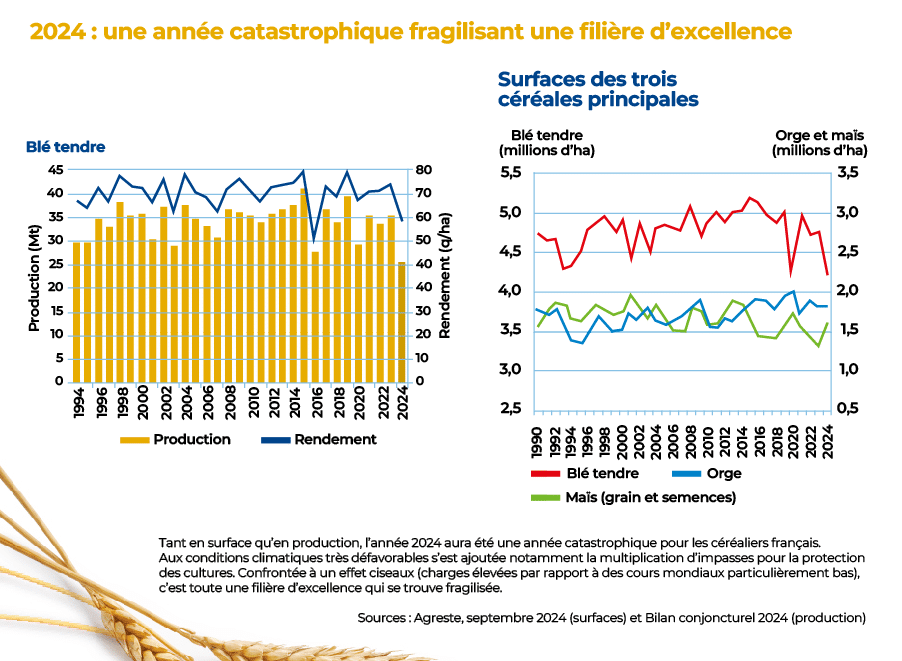

Le blé français affronte le dérèglement climatique, la pression de nouveaux ravageurs et l’évolution de la règlementation environnementale. La filière s’adapte à cette nouvelle donne pour maintenir la souveraineté alimentaire française.

Fragilisée par les conditions climatiques et les contraintes de la protection des cultures, la filière blé a particulièrement souffert en 2024. Pour s’adapter, les agriculteurs déploient peu à peu une approche combinatoire.

En cherchant à associer des technologies complémentaires de protection des cultures, l’objectif est de mieux protéger les cultures tout en limitant l’usage des intrants conventionnels au strict nécessaire.

Maintenir une production de clé en quantité et de qualité : un défi face aux maladies

D’une part, véhiculé par des pucerons, le virus de la jaunisse du blé (Rhopalosiphum padi) se développe en raison du réchauffement climatique qui favorise la présence des pucerons. Le virus induit une mauvaise nutrition des épis et mène à une chute des rendements et de la qualité des grains.

Alors que les pertes peuvent atteindre 5 à 10 q/ha, l’interdiction des néonicotinoïdes a privé le blé de l’unique traitement de semences qui permettait d’éliminer tout risque de jaunisse au long de son cycle de vie.

L’alternative insecticide des pyréthrinoïdes présente une efficacité variable selon les conditions d’application et les conditions climatiques.

D’autre part, le blé est vulnérable face aux mosaïques, des virus transmis aux céréales à paille par un micro-organisme du sol. De la famille des plasmodiophorales, ces virus infectent particulièrement le blé dur.

Bien que la totalité de la parcelle puisse être atteinte, il n’existe aucun moyen de lutte efficace à ce jour. Pour l’avenir, seules des variétés résistantes pourraient être obtenues grâce au développement des NBT.

Le blé exige des précautions sanitaires particulièrement fortes

Le blé a hérité du souvenir de l’affaire du « pain maudit » survenue à Pont-Saint-Esprit en 1951. De nombreux habitants de cette commune du Gard avaient été contaminés par des toxines alcaloïdes contenues dans du pain, lui-même contaminé par de l’ergot de seigle.

Resté dans les mémoires, l’épisode rappelle l’importance d’une qualité sanitaire irréprochable des céréales. En effet, les adventices peuvent être un véritable foyer de propagation de champignons toxiques comme l’ergot du blé.

Or, l’efficacité des herbicides a tendance à s’affaiblir avec la réduction du panel de solutions disponibles. De même, l’absence de traitement phytopharmaceutique dans les zones de non-traitement (ZNT) peuvent favoriser l’apparition de ces adventices.

Par ailleurs, le climat humide favorise l’attaque de l’épi de blé par les fusarioses. Ils produisent des mycotoxines dans les grains, dont le déoxynivalénol (DON), responsable de troubles sévères chez l’Homme (fortes diarrhées, vomissements).

Les pertes de rendements peuvent dépasser 20 q/ha. Aussi, en 2023, le règlement européen 2023/915 a réhaussé les teneurs maximales en déoxynivalenol pour les céréales brutes : 1250 µg/kg pour le blé tendre et à 1750 µg/kg pour le blé dur.

La pérennité de la filière repose sur l’approche combinatoire

Depuis plusieurs années, les producteurs de blé adoptent de nouveaux outils complémentaires pour répondre aux enjeux de productivité, de qualité sanitaire et de limitation de l’usage des intrants.

D’abord, la robotique permet la pulvérisation localisée des herbicides vers les endroits où la présence d’adventices est constatée. Selon Rémi, cultivateur beauceron, « si seulement 15 % de la surface d’une parcelle présentent des adventices sur un sol sans culture avant le semis, cela permet de faire une économie de 85 % d’herbicide. »

Ensuite, l’imagerie permet le suivi du potentiel d’une culture de blé pour adapter les applications de fertilisants. Elle repose sur des capteurs embarqués, des drones et des satellites.

La modélisation assure enfin la prévision des stades de développement d’une culture de blé, des potentielles maladies, de l’apparition d’insectes, des risques de verses, ou des besoins en irrigation selon la météorologie. L’objectif est d’adapter au plus près les différentes solutions agronomiques en fonction du potentiel de chaque zone de culture.

Plus largement, la culture du blé s’ouvre à des solutions alternatives et/ou complémentaires aux produits phytopharmaceutiques. Par exemple, une piste prometteuse relève du développement de nouvelles variétés adaptées aux aléas climatiques, aux nouveaux ravageurs ou au manque d’eau.

Aujourd’hui, chaque producteur céréalier a conscience du caractère stratégique de son activité pour la souveraineté alimentaire française. Face aux impasses réglementaires, climatiques, sanitaires, l’approche combinatoire doit permettre de relever les défis de la filière française du blé.

Télécharger la fiche au format PDF