Des fongicides minéraux de biocontrôle ou bio aident à gérer les résistances

Contre les résistances fongiques, les solutions minérales trouvent leur place à chaque étape du cycle cultural. Cuivre, soufre, phosphonates et bicarbonate deviennent des piliers du biocontrôle, de l’agriculture biologique ou de l’approche combinatoire.

Parmi les substances actives utilisées pour limiter les capacités d’adaptation des champignons pathogènes, quatre sont d’origine minérale. Il s’agit du soufre, du cuivre, du bicarbonate de potassium et des phosphonates de potassium. Ces fongicides de biocontrôle ou utilisables en agriculture biologique sont efficaces contre une large catégorie de pathogènes. De plus, ceux de biocontrôle participent à l’atteinte des critères de la certification Haute valeur environnementale (HVE) car ils permettent de diminuer l’Indice de fréquence de traitement (IFT)

« Des solutions minérales telles que le bicarbonate de potassium et le phosphonate de potassium, combinées aux multistes comme le soufre et/ou le cuivre, assurent le rôle de « breaker », explique Johanna Sigel, cheffe de marché vigne chez De Sangosse. Cela signifie que ces associations cassent la dynamique de lutte contre le champignon. Ainsi, elles permettent d’exercer moins de pression de sélection sur les molécules à risque et de maintenir l’efficacité des programmes. Ces fongicides font donc partie d’un ensemble de techniques à combiner pour maîtriser l’inoculum ainsi que les contaminations. »

Dans ce combat, les formulations sont clés. En améliorant la tenue, l’étalement ou la persistance d’action des produits, les co-formulants apportent ainsi des points d’efficacité.

Le mode d’action multisite du cuivre

À la fin du 19e siècle, le cuivre est d’abord utilisé contre le mildiou de la vigne, sous forme de bouillie bordelaise. Aujourd’hui, il se décline sous cinq formes : la bouillie bordelaise, le sulfate de cuivre tribasique, l’hydroxyde de cuivre, l’oxychlorure de cuivre et l’oxyde de cuivre.

Outre le mildiou de la vigne et celui de la pomme de terre, les usages du cuivre sont nombreux. Ils concernent également la cercosporiose de la betterave, la tavelure du pommier et du poirier ainsi que d’autres maladies en arboriculture. Le cuivre s’emploie aussi contre les bactérioses et les chancres.

Remarque : la définition du biocontrôle du Code rural et de la pêche maritime (Art.L.253-6) inclut notamment les substances naturelles d’origine minérale dont le cuivre. Toutefois, compte tenu des critères utilisés pour apparaître dans la liste des produits de biocontrôle de la DGAL (Art. L 253-5) les produits à base de cuivre en sont exclus. Néanmoins, ils sont utilisables en agriculture biologique (UAB).

Comme le cuivre agit à différents niveaux de la cellule, il figure dans la catégorie multisite du code FRAC (Groupe M01).

- Blocage des processus respiratoires avec modification des réactions enzymatiques.

- Inhibition de la biosynthèse des protéines

- Diminution de l’activité membranaire et provocation des fuites de composants vitaux pour les cellules des pathogènes.

De plus, tant qu’il reste sur les feuilles, le cuivre empêche la germination des spores. Il bloque également la maturation des sporanges et le relargage des spores.

« Quelle que soit la forme de cuivre et sa formulation, l’ion cuivrique Cu2++ est l’élément qui possède une réelle action contre le mildiou, précise Agnès Gauliard-Demaldent, responsable de pôle marché chez CertisBelchim. Dans le cadre d’une stratégie de gestion des souches de mildiou résistantes, le cuivre a son rôle à jouer. »

Le mode d’action multisite du soufre

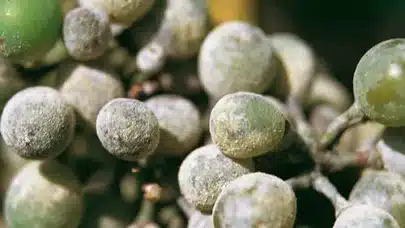

Utilisé en viticulture biologique depuis le milieu du XIXe siècle, le soufre permet de lutter contre de nombreuses maladies fongiques comme l’oïdium. Cette substance active minérale est disponible sous différentes formes : soufre trituré, soufre sublimé et soufre micronisé mouillable.

Avec le cuivre, il fait partie des principes actifs essentiels de la protection en viticulture biologique. Désormais, il bénéficie de 27 usages en agriculture. Il cible principalement l’oïdium en arboriculture, maraichage et vigne ainsi que la tavelure des fruitiers à pépins. Depuis 2018, il possède des extensions d’usage en grandes cultures contre la septoriose du blé, du triticale et de l’épeautre.

« Par exemple, positionné en début de programme contre la septoriose du blé, le soufre bloque la maladie et abaisse le niveau des contaminations, précise Maxime Denoual, responsable région Ouest chez Action Pin. Ensuite, en deuxième passage, on peut l’employer avec les fongicides triazoles ou SDHI afin de réduire leur dose. »

Son action repose sur plusieurs mécanismes. Par conséquent, il est également classé multisite dans le code FRAC (Groupe M02).

- Altération de la respiration cellulaire. Dans ce cas, le soufre interfère avec les fonctions des enzymes respiratoires des champignons.

- Modification de la structure cellulaire. Il perturbe alors la paroi cellulaire des agents pathogènes. Par ailleurs, le soufre agit d’abord de façon préventive et possède un effet curatif sur les spores.

Le mode d’action du phosphonate de potassium

La découverte de la famille des phosphonates remonte aux années 1980. Le phosphonate de potassium possède un double mode d’action. D’une part, il agit directement sur le champignon en perturbant plusieurs mécanismes cellulaires. D’autre part, il possède un effet stimulateur des défenses des plantes. Pour cette seconde raison, il fait partie de la catégorie « induction des défenses naturelles de la plante » du code FRAC (groupe P07).

Son autorisation d’emploi est sur le mildiou de la vigne, le mildiou de la pomme de terre et la septoriose du blé.

Le phosphonate de potassium figure sur la liste de biocontrôle mais est non utilisable en agriculture biologique.

Le mode d’action du bicarbonate de potassium

Cette substance minérale provoque le dessèchement des hyphes du pathogène en agissant sur la pression osmotique des cellules, l’équilibre ionique et le pH. Ses usages concernent l’oïdium de nombreuses cultures, la tavelure, la moniliose et le botrytis.